迷亭にあこがれて

高等遊民になりたい。ノマドでもなく、スキゾでもパラノでもなく…

明治の疾風怒濤を(心から)自己本位に過ごした(かった)胃潰瘍野郎の小説に出てくる代助のような人種、これになりたいのだ。

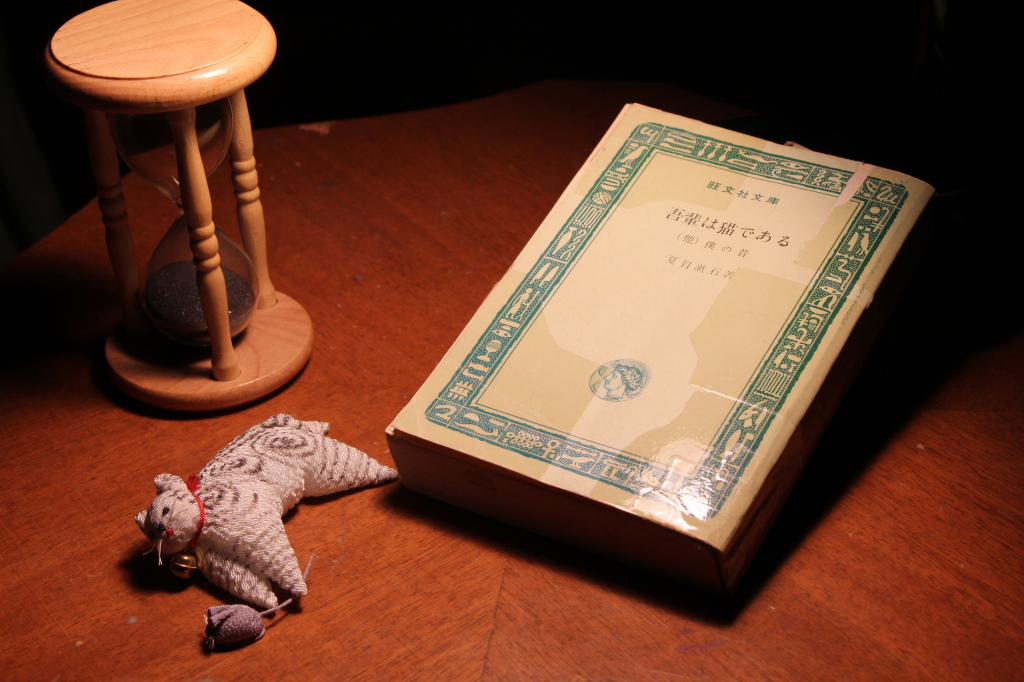

そのロールモデル(なりたい目標人物)として、俺は猫(『吾輩は猫である』)の酩酊をあげたい。飄々として、洒脱で適当、つかみ所のない、高田純次、植木等のイデアのような男、それが迷亭である。

また、主人公、珍野 苦沙弥(ちんの くしゃみ)もなりたいモデルである。しがない英語教師で、趣味の広さだけは一丁前に風呂敷を無限の天幕に広げる。まさに、俺!どん!何でもなすこと中途半端なのである。知恵の果実だけはむさぼるのが得意だが、血肉になる前に消化不良の下痢で対外に輩出される始末だ。以下は引用。

元来この主人は何といって人にすぐれて出来る事もないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってほととぎすへ投書をしたり、新体詩を明星へ出したり、間違いだらけの英文をかいたり、時によると弓に凝こったり、謡うたいを習ったり、またあるときはヴァイオリンなどをブーブー鳴らしたりするが、気の毒な事には、どれもこれも物になっておらん。

やはり、同一の作者が描いた人間で、作者の中にない人物(ペルソナ)は書くことができないから、苦沙弥も迷亭もみな漱石の中のペルソナの現れであり、時に自分のダメ男を揶揄し、時に自らの理想を表象する。

苦沙弥先生、今度は絵画に興味を写し、謡を止め絵に一心する。そこに金縁の眼鏡をかけている迷亭(今俺氏がかけている眼鏡も彼の影響である。藤田嗣治や布施英利、村上隆、池谷裕二なんかも金縁ではないが、丸っぽいデザインのそれをかけている。そんなこんなで俺氏もそうした眼鏡をアメ横の弐萬円堂で3年前に買ったのである。)が登場するなり、劈頭(へきとう:真っ先に)第一に主人公、苦沙弥先生にアンドレア・デルサルトの写生のすすめを説く。

「そう初めから上手にはかけないさ、第一室内の想像ばかりで画がかける訳のものではない。昔し以太利の大家アンドレア・デル・サルトが言った事がある。画をかくなら何でも自然その物を写せ。天に星辰あり。地に露華あり。飛ぶに禽あり。走るに獣あり。池に金魚あり。枯木に寒鴉あり。自然はこれ一幅の大活画なりと。どうだ君も画らしい画をかこうと思うならちと写生をしたら」

これに当てられた主人は写生ばかりをはじめるに至るが、後日また迷亭がやってきて、ネタばらし。

彼は座につくと劈頭第一に「画はどうかね」と口を切った。主人は平気な顔をして「君の忠告に従って写生を力めているが、なるほど写生をすると今まで気のつかなかった物の形や、色の精細な変化などがよく分るようだ。西洋では昔しから写生を主張した結果今日のように発達したものと思われる。さすがアンドレア・デル・サルトだ」と日記の事はおくびにも出さないで、またアンドレア・デル・サルトに感心する。美学者は笑いながら「実は君、あれは出鱈目だよ」と頭を掻く。「何が」と主人はまだいつわられた事に気がつかない。「何がって君のしきりに感服しているアンドレア・デル・サルトさ。あれは僕のちょっと捏造した話だ。君がそんなに真面目に信じようとは思わなかったハハハハ」と大喜悦の体である。

その後も、迷亭のてきとーエピソードは続く。ある学生に、ディケンズの小説の架空の主人公ニコラス・ニクルビーが実在の歴史家ギボンに助言し、フランス語で書く予定だった「フランス革命史」(ちなギボンの名著は「ローマ帝国衰亡史」)を英語で書かせた、という適当な作り話をしたら、その学生が100人の傍聴の中で、学会発表でその話をしてしまったこと、またその傍聴者100名も熱心にその話を傾聴していたことなどを誇らしげに語る。(p.18)

さらには、文学者のいる席で、マイナーな文学者(Frederic Harrison (18 October 1831 – 14 January 1923) was a British jurist and historian.)のセオファーノの話が出た際に、ここでも適当に、あれは歴史小説の中で白眉(抜きん出ていること)で、女主人公が死ぬところは鬼気迫るものがある、と語ったら、迷亭の前に座っている、知らない、といったことのない先生が、そうそうあそこは名文だと間の手を打ったと言う。これで迷亭は、この男も自分同様、この小説を読んでいないということを悟ったという。

こんな芸当は、苦沙弥先生も神経胃弱な俺氏もできそうにない。もし、指摘されたら、違う本だったwww笑と切り抜けると言う。

迷亭は

その後も迷亭と苦沙弥先生との会話は続く。言い訳なのか、アンドレア・デル・サルトから、オリジナルソースともとれるレオナルドの「自然から学べ」に写生話は移る。しかも、このレオナルドの話は、アルブレヒト=デューラーにまで遡る。シミの話なんて、まさにそれで、メランコリアなわけだ。佐藤直樹が言っていたから間違いない。

この時点で、漱石の奥深い教養が見て取れる。漱石は間違いなくルネサンスマンだった。深い。深すぎるのだ。ネットのない時代に、イギリス言って、ヒッキーになって、西洋人にコンプレックス抱きまくって、異国の地にひとりになって、ようやく街路でみつけた不細工な東洋人に話しかけようと近寄っていったら、それは、ショーウィンドウに映った自分でw悲惨w…なのだが、上記の迷亭のニコラス・ニクルビーやセオファーノの話は、当時の無知文盲な大衆に取ってならまだしも、今の俺たち自身にとってもあまりにも、あまりにも、

これを全国紙でやる漱石、それを認める朝日、ギザ素晴らしスwww\(^o^)/!!!大衆におもねらない、啓蒙、いいね×100万。

そして、俺は気付いた。

…と。これは単なる馬鹿話ではない。これは、つまり、おどけだ。漱石の真の狙いは、おそらく道化にあったに違いない。笑いの中で真理を突く。漱石が風刺小説と言われる由縁が齢30にして痛感せられた。身体で知った。心で知った。この短い一説からだけでも、たいそれたひげを生やした天下国家の教授たちもけっこう、けっこう、みんな適当に生きていて、知ったかぶりをしている、という事実を教えてくれる。

漱石自身が超スーパーエリート(当時の留学組)で、将来一生安泰の帝大教授の地位を捨てて、当時のベンチャー、朝日新聞で小説を書くのもかっこいい。そうやって、”国家的気持ちの悪い前習え”に警鐘を鳴らしたかったのかなぁ、なんて思う。漱石には、藝があった。風刺文士として国を憂い、真に日本的なるもののために殉じたことも見えた。こうしたことが最近になってなんだか、心にシュミテクトで、沁みてきた。全国的新聞が、漱石の執筆が、北海道から、沖縄(そこまで配ってたのかなw?)まで言語の通じない(江戸時代まで方言強過ぎて藩が離れると何言ってるか解らない状態だった。江戸城開城なんかの勝海舟と西郷隆盛、話できてたのかな?ひょっとしたら通訳いたかもね。)の国家内言語的交通のバイパスを繋いで、それが一番軍事に役立ったのは、皮肉と言うか、なんというか、結局武力なくしては国を守れないわけで、やはり、漱石は、国家を背負って戦ってたわけで、それを文士というわけで、文士なんてことば、今は死語だけど、やっぱり、古典の素読をやってる漱石は、死闘していたと思われ、国民を啓蒙し続けた。

まぁ、鴎外とか、双葉亭四迷とか、明六社とか、諸々のおかげってのは今回は割愛!

猫は「坊ちゃん」と並びしばしば小学生の推薦読書にあげられるわけだが、猫の本質は、年を経し 糸の乱れの苦しさに 衣の館は ほころびにけり、にならなければわからないものと思うが、とはいえ、意味の分からぬものを、いいものとして吸収することは内田樹的にもやはり必要なことだから、わからないなりにも吸収し続ける、つまりは、時の淘汰を耐えた集合知は、わけのわからないままに寄り添い続けなければならないのだと思う。

わけで、難しいのが、寄り添い続けながらも、こんなの全然美しくねぇよなぁ、と自分に嘘をつかないことなのだ。だから、対になるアンヴィヴァレントな考えを担保し続けるという点で極めて居心地が悪いのだが、その居心地の悪さを保有し続ることを、養老孟司曰くの、塀の上に、エッヂに立ち続ける、というのだろう。

流浪雲のような人間になりたいのはなりたいのだが、そんな勇気は毛頭ない。現実に基づいたぎりぎりのモデル、それが迷亭である。調べれば、迷亭のモデルは漱石と親交のあった帝国大教授、美学者・大塚保治がモデルとされている。ちな俺氏の専攻迷亭に憧れて美学にしたのは、また今度の話。

一ノ瀬健太

①漱石クソすげぇwww

②猫は、歳をとってから、沁みてくる。少なくとも30越えないとわからんわ。

③時の淘汰に耐えたものには、敬意を払うべし。

④”得体の知れないもの”を”得体の知れない”まま扱うべし。

⑤アイコンのプラグイン使ったった。