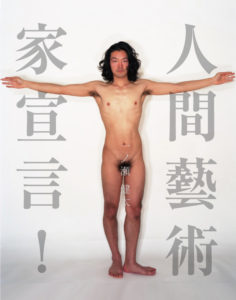

社会の芸術フォーラム・排除と包摂

今日作った現代美術作品

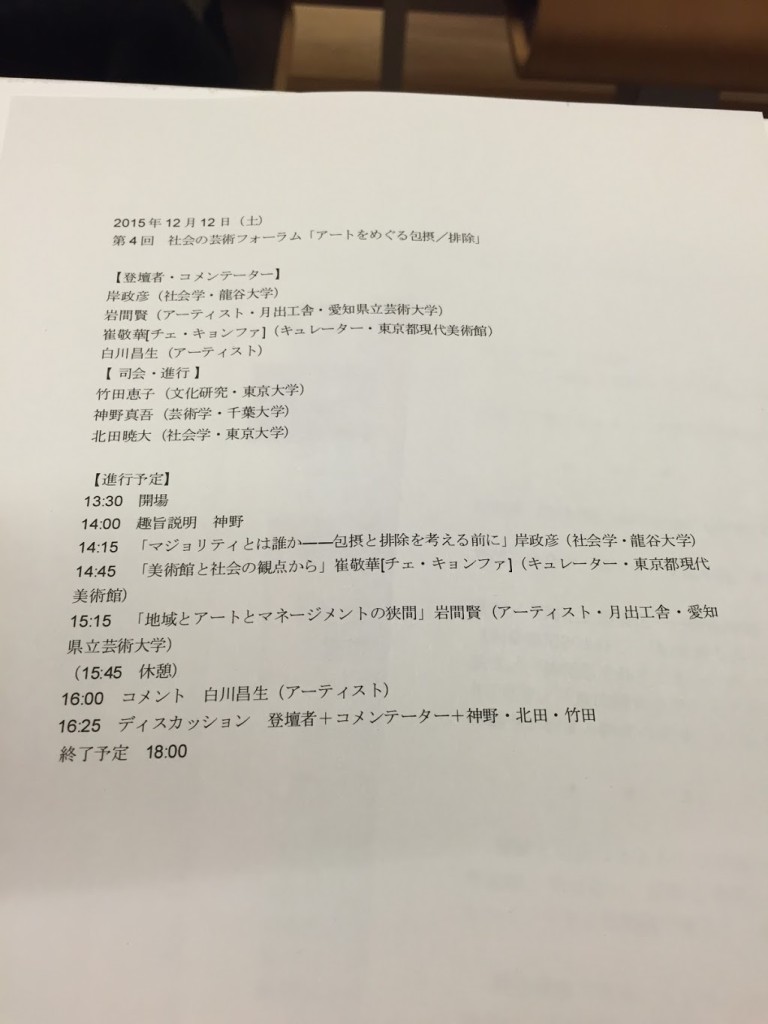

社会の芸術フォーラム行ってきました!今日行ってきたのは第4回目!

第四回フォーラム「アートをめぐる包摂と排除」

本日のメニューはこちら

神野先生の概要説明からスタート

アートワールド、俺たち意識高い系だよね!という俺たち族感を共有している人たちが作る住人が織りなす世界。アートをアートと決める決定機関。キングから平民までいる。有名キュレーター、世界的アーティストは上位、おれみたいな末端の人間はミジンコか!?ブリロボックスとダントーを例えにあげて、そっくりそのままダンボールを作ったものの価値とは?アートワールドが決めている!

と、芸術関係従事者なら当たり前の事実であるが、ブリロボックスを出して再確認。定義がしっかりしていないとそれ以降の議論は不毛になるあkら当然と言えば当然の話だ。しかし、アートワール理論もすでに俺の論文かつ現代美術作品である『芸術の最終定義』でもはや芸術の定義も圏域の定義ももはやあまり意味を持たないとまでは言わないけれども、ことばをしっかり定義だけはして建設的な共創の場に基づいて議論してくれよ、ってのだけは付言しておこう。興味のあるからは拙論文(2013,一ノ瀬)をご覧いただければ幸いである。

岸政彦先生

イケメンでしかも話もうまい。今日は岸先生無双だった。

「マジョリティとは誰かー包摂と排除を考える前に」

排除と包摂

露骨に差別の構造を表す言葉である。

貧困から出てきた言葉、貧困だと心がおれる。パチンコやって負けちゃう。長いこと貧困が続くと、、元ホームレス特技なし、メンタル健康そこを折られてしまう。

自分はマジョリティーとしてマイノリティーの現場に入って聞き取り調査を行う。

マジョリティーとマイノリティーの違いとは?

マジョリティーは、問いから免除されている存在。

マイノリティーは、常に「自分とは何か」を問われている状態。

なるほど、しかし、俺はいつも自分とは何かを問うているから、哲学者とはいつもマイノリティーなのかもしれないなぁ。

在日コリアン、本名で発信するときにでてくるあのニュアンス。

日本人のアイデンティティーはどうしたら作れるんですか?ないです、と喝破した若手研究者が印象的だったという。

日本人のアイデンティティーを作るには排除しかない。在日コリアンのアイデンティティーと日本人アイデンティティーは並列でなく、かたや問われ続ける存在、かたや同化した状態。

日本人であれ、差別とか不平等が出てきたときに「問われる存在」になる。

全人類がひとりの個人か。

お前が基地を押し付けたんだ。僕は悪くない。冤罪の構造。マジョリティーが問われるときは冤罪の場として出廷を促され、法廷に立たせる。冤罪を引き受ける=冤罪の責任を引き受ける。サンデル問題やな!

資本ってなんやろな?労働市場、女性はマイノリティー。沖縄行ったら私がマイノリティー。

圏域で知られるブルデューは資本に二軸を導入した。数直線から平面に。

年収が岸先生よりも多い沖縄の人が年収が少ない先生に「お前が悪い!」といわれる不思議な感覚。

沖縄ということに関しては彼が正しい。軸がたくさん増えてややこしい資本空間になったからといって、特定の軸のみで判断することの是非。

沖縄の人は貧しい。しかし浜辺で三線弾きながら泡盛は楽しそうだ。セックスワーカーは身体を売るたくましい行為だ。

誰が言うか、どんな文脈で言うか、で価値の軸が変わる。マイノリティーをたくましいと言ってしまう。楽しそうといってしまう。

なぜマジョリティーがたくましいのか?

こっちがしんどいから、良心の呵責に悩みたくないから。あいつらが自分で好きでやってるんだよ。強い者、弱い者話法は自己責任になってこっちが楽になる。

ひっくり返す話法。

チェ・キョンファ先生

「美術館と社会の観点から」

パレイシア、自由に話すこと。

自由意志によってすべて話す。キュレーションにパレイシアは可能か。

「他人の時間」

アジアにいる私たちの分断を疑問視、脱構築することを提示。

アラブ系インドネシア人

Saleh Husein

An-My Le

わたしは風景写真家だ。

ベトナムの抵抗運動。

現代美術館のなかにいるシステムとそのことなかれ主義を維持しようとするシステムとの戦いがある。

反戦に思われるからダメだ。美術館の中に、出向しているお偉い(クソみてぇなw*私見ですw)方たちから駄目出しがでる。

上から許可が出ず。国立国際はリベンジ成功。組織としての地滑りを起こしてしまった。インフラのヒエラルキーの末端、行政に組み込まれている、揺さぶりをかけるアートに耐えられなくなってきている?

組織の中から働きかけることの模索。批評性を持つ文化の場を作る交渉を続けていく。しかない。

岩間賢先生

地域とアートマネージメントの狭間

中村政人的なコミュニティデザイン系アーティスト

竹を組んで左官の技術を使って構造物を作っていく作品。

自分自身の手で作品の素材を作りたいな。棚田の土と藁がフィット。

子どもたちと泥んこ遊び

茅葺の茅を修繕しなければならない。

2009年から芸術祭に入る。棚田を使った舞台。幻想的!

中国に研究調査、ナラティブ、土の物語・記憶を軸に研究。

取手アートプロジェクト

単年度予算、単年度計画を変えたい。

10年続ける。10年計画を提案。

持続性と継続性

人と資金の問題。2~3年に一回大きな花火的経営。

新しい資本の軸を作りたい。

補助金、助成金をゲットして回している。

新幹線と大河ドラマのあるところはアートプロジェクトも一緒に起きる。

呼ばれたアーティストが自分で運転資金を集めることが求められている。

プロジェクトを続けるのは冤罪があるからなのかもしれない。

月出工舎

小学校一棟をプロデュースする。

サントリーから調査費

創ることと生きることを、確認するための場を作ろう。

地方創生という言葉が邪魔になってくるときがある。

遊学匠食

境界、他者との関係、ワークショップは少人数。

種を植え育て

コンペティションは作家の作品を作っていう

100の仕事、百姓

動くとわかる境界線、継続してくづしていく。花火の方がいいのではないか?50世帯の集落

福島のそそぎ、2世帯の集落

作品と活動を分けている。

白川昌生先生

コメントが苦手な方でしたw自分でコメンテーター失格と語る下りは爆笑。

北田先生めっさしゃべるなぁ、と思いましたw

岸先生無双だった。一番本音で語り、今日は一番誠実な語りだった。岸さんに触発されて岩間さんも本音で語り、それがとても見ていて楽しかったし、勉強になった。北田先生は若干、今日は綺麗事で当たり前のことしか言っていなかったのであまり面白くはなかったw

排除の連鎖、貧困対策、貧困をなくすために社会的排除をなくしていかなければならない。

問いからの逃走をどうとらえるのか、排除と包摂は対称的でない。包摂は同じになるということでもない。

人文とアート、似ている。市場の論理に乗れ。公費が引き抜かれブーブー文句を言っている。

調査があって、研究があり、大学がある。排除にどれだけセンスティブでいられるか。

現地に行って、地元の人と仲良くなった。社会学者はルーズでよくても良い時代があったけれども、今は違う。

説明責任の問題。会田家の説明。手続きにこだわって質問をした。手続きはかえって、自由をもたらす。表現の自由万歳でもない。都美術館の返答なし。

権力を悪魔化しないこと。それを潰すために批判、批判、批判、は意味がない。

アーティスト、マイノリティーとして受け入れられているのではないか。

アーティストに資金獲得マネジメントが課せられている現状について。

排除包摂、表層的に気軽に使わないほうがいいかもしれない。田舎で表現をすることの意味。1.数、2.お金、3.現場の反応、、で見ないほうがいい。

労働者としてのアーティスト、

鑑賞者の排除、

展覧会としての全体何したかったかわからなかった。

→キュレーターのミス。キュレーションが表現であるため万人に伝わることはない。展覧会の意図を、伝えるためにベストを尽くしたか、出来うる限りのことをしたか?を自分に問い、すみません。

内輪の話してしまって排除してしまったのも、すみませんw

現代美術はハイカルチャーか?ハイかローかというより、ニッチなもの。ハイだとは思わない。現美の客20~30代多い。

山口〇〇展カップリング展示。ファッション。

直感的に面白い。たった一言の説明だけで世界が変わるのに、それもまた自らに禁じているアーティストもいる。言葉による説明、文脈を、語らない、語らなくてもいいという風潮はなんなん?

アーティストは、おまえらなんでわかんないの?と言える。しかし、社会学者は難解な用語を出して、お前らなんでわかんないの?とは言えない。

キャプションを、どれだけ書くかという問題。作品のバックグラウンドを語らないとわからない展示がある。

色と形とマチエールの教育から→視覚的な特性だけではわからない作品ばかり。

わかりやすく、わかりやすくに向かっている展示。

ノー編集で、社会学となのる。挑戦。

岸さんのほうがアーティスト

岩田さんのほうが社会学

作品じゃなく、コンサルタントとして、地域創生。

現場で嫌なことは沢山ある。話すことよりも、聞くほうが多い。

生死の境目で、聞いてるふりをできるようになった。

村に行ってイベントやるだけ、、、、ではない。一対一の関係でしか成り立たない。と考えてやっている。一対一じゃないとでない本質。数々の自分が排除されているドラマが見えない。

ある大学で地域連携学習の写真と一緒。とある田舎のオヤジがセクハラしやがって、大学はビッグプロジェクトだったためもみ消したエピソードが一番の収穫やったなぁ。

地域連携、地方創生、カルチャルスタディーズを行う社会学者が経験と実績を美談として語るがゆえに、そのまま排除の構造が温存されてしまう。これをどうやって打ち崩すというか、この構造にどのようなアクションを取っていくのか、それが楽しみである。

アートプロジェクト嫌い

事務局がいるのはいやだから、直轄型を作ったのに、また載せられている感がある!

ワークショッパー、裾野が広がったために質が下がった。ワークショップばっかりやってる人を作家と呼んでいいのか?

中国では、作家=美術大学を出た人

芸術祭、サーキット化、次の芸術祭の話をしている。顔なじみ。

アーティスト単体で何もできなくなってる状況。現代美術というジャンル自体がインフラに依存度が高い。

彫刻もいらないのではないか?

ハイカルチャーのなかにおける、レジスタンス。1つの写真がだめでも、同じ作家のを使って抵抗。

地元民とのバトル。政治権力のバトル。

真実は面白い。プロレスは面白い。

ポストコロニアルに学者がやってきたことをアーティストが追随。

美術、表現の自由があってこそ。社会と美術を結びつけること、めんどいよね?うざいよね?

キョさん、アカデミックトレーニングは受けていない。大学院にカルチュラルスタディーズを中心に批判を学んだ。

しょーもないことやったら、炎上。叩かれる。調査倫理、そもそもが場所で学ぶもの。

フィールドワーク、外で何か作ってきて、記録を取ってくる。

トリエンナーレ、ビエンナーレ、岸さんみたいなのが作品だ。

経営の論理、芸術の自立性、現代美術の政治性が骨抜きに。アートが商品化。ほしいものをあげる。

アートが社会科学している。過剰な説明に懐疑的であれ。

まとめ:アートの現場は綺麗なことだらけではないのだなぁ。みつを

お!なかなかいい記事じゃん!と思われた方はアマゾンでお買い物♪